News

Journal

没时间讨论自然——(魔法石头,洞穴,创造力与灾变)

文/ 陈萧伊

(一)

时间呈现出一种消失态,北极的风在无边无际处降落。在这茫茫冰原上,远处黑色的人影缓缓并沉着地行走,虚弱而渺小,身后紧跟着发出隆隆巨响的铁锈怪物——如凶猛虎鲸般升起的破冰船,这钢铁巨兽冷漠地前进,毫不留情地凿裂前方的冰原,而那人仿佛随时就会被身后敞开的深渊淹没。这是荷兰艺术家Guido van der Werve在2007年名为《Nummer acht, everything is going to be alright》的作品中,为我们展示的图景,一种人与自然合二为一的形象,既崇高又荒谬。艺术家命名的标题像是自古以来,人类幻觉般的安慰,“everything is going to be alright”。

同样的场景在我脑海中再次鸣响起来,是在距离地平线四千米的七月,气温九度,我们从灰蒙蒙的六点出发,途径峡谷、森林、草甸、再到破碎的裸岩带,追着巡护大哥们的步伐,在流石滩与灌木中跳跃,心脏在呼吸的间隙里快要跳出来。此次的任务,他们需继续追寻近年来偶尔通过红外相机拍摄到,却从未见过的“雪国王者”。在坡度几近垂直的岩石上,他们静静地安装相机,做好经纬度的记录,检查周围环境的痕迹,以及残留的动物粪便。离开前,他们欣然地指出美丽生物曾出没过的地点,随后站在大雾的山脊上,我看着他们继续踩着摇摇欲坠的碎石,消失在云雾之中。

人类自身的延展,一端是时间线上无可避免的死亡,而另一端的时间踪迹,人们可以追溯到诸如周遭这些建筑物的起点、城市扩散的原点,再往前走,是没有遗留任何砖瓦的荒原,只有草木在四季之中轮回复生。时间也仍然从太阳和月亮那里奔落,山脉隆起又缓慢地跌落,直到七千万年前,世界变回了一片汪洋的谜语。所有的一切就在这里了。就像艺术家Anselm Kiefer在一篇采访里答道,“人们往两个方向走,也是一种安慰,因为人们知道自己寓于万物之中,而且将永远寓于万物之中。”

只是自然是一位如此冷漠的母亲——万物遵循着自身无意识的智慧或愚蠢,而自然只遵循自己的道路。纪录片《伊斯特河》的名字取自荷尔德林未完成的诗作The Ister,整部纪录片是一段对海德格尔哲学的追寻之旅,也记录了David Barison & Daniel Ross两位导演对转变中的欧洲文明及其冲突、技术的位置的思索,片中的受访者斯蒂格勒在其中坦言:“在我们这个时代,自然已沦为一种幻觉(phantasm)。”

(二)

顺着蜿蜒的峡谷,穿越铺满光斑的密林土路,我们回到可以顺畅呼吸的低海拔地域。峡谷对岸,岩壁上的人造山洞吸引了我们的注意,在这里,友人对我回溯起拥有记忆以来,偶然与那种巨大事物相遇的时刻。没有照片佐证的记忆,总让人缺乏底气,究竟孩童的她为何会杵在一个矿井的入口,缘由也无法追究。那天她第一次目睹了一种原生的恐惧,还有令人颤栗的全然黑暗,一股股从洞内吹来的热风,像是无声的抽泣。她说,就像是我们让山脉面向自己,闭上了眼。很多年后,当她走访许多废弃于九十年代的矿山,讶异于矿洞的逼仄,与童年所忆那巨眼般的深邃早已不同。

那么区别于依靠嗅觉追踪气味觅食,我们的祖先是视觉性的动物吗?毕竟他们发现了在阳光下闪耀的石头。

在诺瓦利斯(Novalis)未完成的残篇《海因利希·冯·奥弗丁根》(1802 年)中,他是霍亨索伦家族爱好旅游的弗里德里希伯爵,同时又是一位矿工。在旅途中,他遇到了一位隐士,这位伯爵与隐士对话,他说,“我们的艺术,鞭策着人们要站在地面上密切地环视四周,就如地下之火,似乎在驱使着矿丁四处去游荡。”隐士回答他,“你们是一群近乎颠倒过来的占星师。如果说有那么一些人在没有头绪地观察着天空,迷失于天空不可度量的空间,那么,你们则是将视线挪向大地,去研究它的构造。占星师研究诸多天体的引力和影响,而你们则研究岩石和山脉的力量,研究地层和石层的种种作用。对占星师来说,天乃是未来之书,而地则是在向你们指明太初世界的纪念碑。"

石器时代,青铜时代,铁器时代,人类发展早期的各个阶段都由这些来自于地球表面的材质来命名(石头/铜及其合金/青铜/铁…)。在漫长的时间里,背朝太阳,对着彩色石头进行试验,人们开始“希望装饰自己的身体,……于是就使用了彩色的矿石和自然形成的金属……”。从起初对金属的有意使用,到公元前11000年至公元前9000年之间的亚洲西南部,冶炼技术也终于被人类掌握,于是将金属融化为装饰,制造工具和武器……复杂的文化从石头里产生了,并最终与对火的掌握紧密联系在一起。在随后的时间中,人类通过粮食生产从而替代了采集食物的方式,于是那些依靠残羹剩饭或受人保护的动物也随之聚到一起,而这样的最早期的永久定居点之一,位于库尔德斯坦的耶莫。于是,火、食物、定居点,成为人类族群最初与最后的形式。

人类最初的永久定居点所在的肥沃新月,诞生了已知最早的帝国和书写系统,这片位于亚洲西部拥有肥沃土壤的半圆形区域,奔流着幼发拉底河与底格里斯河,同时受惠于世界上最大的地中海气候区这一优势,这片土地成为最早期进行农业革命的地区。在旧世界,那里也曾经是人类最初的矿场。早期的苏美尔城邦在公元前3500年建立,也对自来高地及北部、东部的铜的使用量大大增加,而诞生了青铜时代的河流平原带却缺乏铜,于是人们去到山区丘陵带的居民那里,也就是“野蛮人”的土地上去找寻金属,并发现了其他的物资,宝石、木头、羊毛和种子。对金属的探寻改变了这一地带,也改变了“野蛮人”。

金属原材料往往来自更遥远的地方,越发普遍的战争与饱含血腥味的“文明”,也顺延着这些淘石之路,往四面八方扩散了起来。美索不达米亚人向东进入伊朗山区,向北去往安纳托利亚,往西去到地中海,而埃及人向北去西奈和黎巴嫩,顺着腓尼基沿岸寻找雪松木。冶铁技术越发成熟,使得那些高大的树木都被砍伐得所剩无几。人们兴建起了港口,在如今已经分解于茫茫海中的木屑,曾是往昔活跃于黑海和地中海的船只。还有历史上有名的塞伊玛-图尔宾诺人,他们随身携带着来自阿尔泰和天山地区的锡和青铜,骑马在公元前16世纪的黑夜里穿过森林和草原地带快速向东欧扩展。在城中,人们修建了石质的庙宇,把镌刻的诗送去庙中,甚至在石头上刻下捐献者的名字。

你看,我刚刚放在你眼前的这圈泡沫,是我们自古以来透明的茧。在前现代的星海之中,这一无法复现的遗迹之中的想象图景,或许比我们意料之外更为浩瀚。如两栖类动物学家D.B Wake 和 V.T.Vredenburg刊登于《美国科学院院报》的文章里形容的,“一个像野草一样的物种,无意间获得了某种能力,并直接影响了其自身以及这颗星球上大多数其他物种的命运。”

(三)

身处一个废弃的老矿井中,有一种无法说清的恐惧,你仅仅知道这些古老的矿床曾孕育在海洋中,直到欧亚板块与印度板块的挤压,古特提斯海退却,眼前的山脉才由此隆起。三言两句的假说概括,与无法想象的广袤时间在此形成了某种坐标,当置身于一片黑暗中,却也好像什么也解释不了。在中国西南山地的藏族和彝族的传说中,矿石是山神的食物,而谁能预料到,在千百年来,人们就这样夺走了山神的食物,从而铺开了通往现代的道路。

洞内里漂浮着寒气,被开凿过的岩壁上结着一粒粒闪光的露珠,令我怀念起90年代初那些遥望璀璨星空的童年夏夜。我们行走在锯齿般的洞穴拱顶之下,仍提着一颗不安的心,而远处似乎是蝙蝠的身影一晃而过。我的目光紧紧地锁定在前方的光束,从身后的黑暗,传来她的笑语,你看我们这样蹑手蹑脚地缓行,像是有无形的水流形成阻力,仿佛真的走在6500万年前的海底。

从阿尔瓦雷斯(Walter Alvarez)在沉积岩中发现行星撞击的痕迹开始,地球的生命史多多少少被改写了,在更为宽广的背景上,人们开始发现导致生物灭绝的缘由并没有唯一的答案,灾变和均变混杂存在着。在海洋中游荡了几亿年的笔石与菊石通通覆灭后,留下了远古的信息,使得人们总致力于通过沉积岩的分层、化石、碳同位素去重构那个久远的过去,或许是在高度燃放石油与煤等矿藏的今天,空气里充斥着不可逆的二氧化碳,海水酸化冲击了所有海洋生物,都展示了一种全体覆灭并将一无所有的灰色。

这个宏大趋势的速率仍在极大地加速中,而今天的自然,是物种跨越、杂交之后的结果。一方面,森林的砍伐,高速公路的修建,种植业的发展,都带来了生物栖息地的缩小与碎片化,而整个人类态群系(anthromes)几乎占据了世界上绝大部分土地,属于完全荒野的野外环境在被分割为小块,进而离消失不远。同时,全球贸易和世界旅行,或多或少又帮助了一些固着的生物从起源地扩散到更加广泛的地域,一艘超级油轮,或一位飞机乘客,就能毁掉数百万年的地理隔离。在世界迅猛的发展中,这似乎又是一种古老现象的重演,从早期的人类迁徙路途开始,这项浩大的世界动植物群系的重新混合就早已启动,“天然”早已消失。在生态稳定性的轮廓线上,我们这个时代的人都得以亲自站在这根锁链被打破的转折点。

一种可能来源自日本的栗树枯枝病菌,在19至20世界之交侵入美国,并在几十年中杀光了约总计40亿棵美洲板栗树,连依附于这落叶树木的蛾子也一同消失了。2007年,美国的野生动植物学家们开始注意到,一种地丝霉属的真菌让美国多个州的洞穴蝙蝠患上了白鼻症状,在染病后很快死亡,一些冬眠地的种群数量甚至骤降了90%。追溯到最早的关于白鼻迹象的记录,竟来源于一位洞穴探险者在2006年拍摄的照片,而他所在的洞穴连接着豪洞(Howe Caverns)——一个广受欢迎的旅游地,那个洞穴每年的参观游客高达20万人次。在更早的时候,上个世纪南美的蛙类就受到了壶菌的威胁,处于濒危的境地。这样的情节在世界各处上演,而我们后知后觉地意识到这点,仅仅是在 2020年,新冠病毒围困了我们之后。

(四)

老普林尼的《自然史》描述了真实存在的动物,却没有记述已经灭绝的动物,显而易见的是,长久以前,我们在大部分时候并没有考虑过动物也曾有跌宕起伏的历史。18世纪90年代的巴黎是古生物学家的乐土,在出产石膏的采矿厂里,矿工们挖到奇怪的骨头开启了居维叶(Georges Cuvier)对生物灭绝的研究。同样在19世纪中期,采石的工人在尼安德河谷捡到了尼安德特人的骨头,从此我们看到了关于这个星球今日可能成为何种模样的另一条路径。

在上世纪60年,美国考古学家Ray Solecki从伊拉克北部的一个洞穴中发现了几具尼安德特人的骸骨,在对其中一位称为沙尼达尔4号的尼安德特人周围土壤的分析中,他是明显被埋葬的,并且在入土的时候有鲜花陪伴,在Solecki的著作《沙尼达尔:最初的葬花人(Shanidar, the First Flower People)》中写着,“我们突然有了这样一种认识:人类的普适性和对美的热爱其实并不仅限于我们这个物种。”这被考古学家认为是尼安德特人精神性的深刻证据,尽管也有人挑战这一结论,认为是掘地的锯齿动物带入洞内的。

在已经出土的数千件来自于尼安德特人的制品中,几乎没有一件呈现出明确的艺术或者装饰的意图,而任何带有这样意图的物件都会陷入考古学家们无穷的争辩。他们认为尼安德特人或许缺失了某种审美突变的基因,而某个染色体上小小的转变,使得我们人类相比于他们来说,是疯狂的。

位于法国西南部的多尔多涅省,有上个世纪发现的费拉西石灰岩洞(La Ferrassie),在其不远处,有几十个重要的考古学地点,例如拉斯科(Lascaux)壁画洞穴。在费拉西,穿过表层的现代人类头骨残骸,考古学家们也曾在底层发现尼安德特人的头骨,这里曾经出土了最多的尼安德特人骨头。在附近的贡巴莱尔(Combarelles)洞穴深处,受着“疯狂”创造力驱动的人类祖先绘制了上百幅壁画,所有内容都是关于动物,尽管它们中的绝大多数在今天都已经灭绝了。最常见的关于贡巴莱尔洞穴壁画的推测,是人类认为他们的画具有某种魔力。某种意义上来说,这或许是对的。

尼安德特人在欧洲大陆生活了10万年,并没有发现他们对其周围环境的影响,超过了任何其他大型脊椎动物,如果今天尼安德特人仍生活在地球上,当河谷的风吹过时,野马和披毛犀还会陪伴在他们的身边。而我们从这个满目疮痍的世界回过头来,自然和野性的智慧,或许也曾是一种答案。科尔伯特(Eliza⁃beth Kolbert)所写的《大灭绝时代》中提到,“人类有了以形象和符号来表达世界的能力,也就有了改变世界的能力。而巧合的是,这也恰恰是毁灭世界的能力。微不足道的几个基因差异,令我们有别于尼安德特人,却也造就了所有的不同。”

(五)

在黑暗的山体内部,我们接近史前史,再由着一种“希望图景”的驱动,继而又使用现代的机器,为我们开凿和打碎了仍留存线索的变质岩。人们接受自然的赠予,将自然化为资源,却因此更为远离自然。在宿命论的时间之箭中,指向了这样一种答案——人类在自身最初的创造中,最终毁灭了自己。

人类纪这一概念通常被认为始于工业革命,更保守的说法是在1950年代,随着第二次世界大战之后的人口爆炸式增长才开始,在这样的认识里,是由铁路、涡轮机等现代化工具的引入才让人类成为了一种改变地质的力量,进而开展人类世。但从生态学以及物种的灭绝中能够看出,这场生态的连锁反应,早在很久以前就开始了。

关于洞穴的故事中,还有一个与我们的今天息息相关。在12世纪亚洲的金属供应来源几近枯竭时,北欧、英格兰、法国和德意志再次进行金属开采,而相继的,欧洲大陆旧矿井的开采在14世纪后已经接近殆尽,因此只能向更深处掘进,随之而来的难题是无法排出的地下水。在公元前2世纪的埃及纸草文书中,首次提到有名的阿基米德螺旋式水泵(Screw of Archimedes)能将水从很深的井下抽出来。在西班牙的矿山,当18世纪人们重新开采时,还发现了罗马的水车。

从古代浅层矿的开采到18世纪,排水的问题一直都存在。于是为了在大雨倾盆时能够持续采矿,1705年纽科门(Thomas Newcomen)受到了萨弗里(Thomas Savery)不成功尝试的启发,继而发明了蒸汽机,最初,这个机器安装在位于英格兰中部伍尔夫汉普顿(Wolverhamplton)的一座煤矿里。相隔六十年之后,瓦特(James Watt)对其作了一番完善,他的机器为煤矿、铁矿生产和其他金属采矿,以及交通提供了动力。后来,又有一位采矿工程师斯蒂芬森(George Stephenson),他继特里维西克(Richard Trevithick)之后,发明了火车机车,并将其运行在铁轨上拉动货车,就如早先在地下矿洞那样。

写给20世纪残存的老古董

在炙热的白昼中,我眯着眼睛试图看清远处的青山,辽阔的平静反而制造了一种“物种孤独”的体验。清晨出发后,我们翻越群山,然后置身于一片难寻的荒野中,探访了一座已知始于清代荒废于本世纪初的矿区。灌木和荒草爬满了那些屋顶坍塌的建筑,生锈的机器碎片满地都是,对面那些不规整的黑色洞口密布满山,像极了一个伤痕累累的怪物,连已经不再清晰的土路和羊肠小道都成为一种往日遗迹。如何去描述眼前这样一幅景观呢,当伫立在至高处,浪涌着的群山环绕,却无比寂静,像在深海的内部,我看到奇迹中的奇迹,尘埃与谜团,而我们是古老的沉积物、幽灵和怪物。

长久以来,我将自然看作是一门我们与生俱来却不再熟悉的语言,只是现在越来越不明白,自然应该被理解为何,是作为自然科学的自然,作为资源的自然,作为景观消费的自然,还是一种生态生长覆灭的系统,或者什么也不能被理解。在这片逝世的亲人还有消逝的物种都曾活过的大地上,藏着无数秘密而不语的岩石,时刻沉默地碎裂,或许人们钟爱山脉,是其在破碎,隆起,侵蚀之中,显现出未来的忧伤图景。那时我在心里想着,在未完成的世界残篇里,20世纪残存的老古董们,是否还能始终“无怨无悔的样子”,安于一隅。

在生态性缩减中,世界上许多精彩的事物都消失了。在今天,翻越城市周围没有径迹的山岳,已经和横渡大西洋没有本质的区别。在我们的想象中,自然总被描绘成包融一切奥秘、危险、冒险和奇迹的母体,而现实的自然,却圈禁在城市与城市之间,被埋地管道和高压线锁在了狭小的范围里。当从某处站定的角度上望去,自然总予以无际而宽广的姿态展示其面貌,而那亘古的无人之境,仅仅满足了人们怀着救赎,对无法倒转的时间的想象。

英国作家Robert Macfarlane曾在他的《深时之旅》里写下,“诗人Philip Larkin曾有诗句,比我们存在更长久的是爱。他错了,比我们存在更长久的是塑料,驯化家畜的骨头,铅-207(铀-235衰变链末端的稳定同位素)。”而在那个荡气回肠的山谷里,忍住数次几乎夺眶而出的眼泪,我意识到,原来世界发了疯,是在很久很久以前。

*标题取自于藏族作家此称的文集《没时间讨论太阳》,书写记录了一个与世隔绝,仍在半农半牧村庄的故事。

参考书目:

1. [德] 安瑟姆·基弗,梅宁、孙周兴 译,《艺术在没落中升起》,北京:商务印书馆,2014

2. Barison, D. & Ross, D. (2014)The Ister(film). Australia.

3. [英]杰克·古迪,李文锋 译,《金属、文化与资本主义》,杭州:浙江大学出版社,2018

4. Zielinski, S.(2008) Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. United States, The MIT Press.

5. Richards, J.P. (2010) Mining, Society and a Sustainable World. Heidelberg, Springer Press.

6. [美] 伊丽莎白·科尔伯特 叶盛 译,《大灭绝时代:一部反常的自然史》,上海:上海译文出版社,2015

7. Wake, D.& Vredenburg, V. (2008) Colloquium Paper: Are We in the Midst of the Sixth Mass Extinction? A View from the World of Amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences 105.

8. Ellis, E.C. & Ramankutty, N. (2008) Putting People in the Map: Anthropogenic Biomes of the world. Frontiers in Ecology and the Environment 6.

9. Solecki, R.S. (1971)Shanidar, the First Flower People. New York, Knopf.

10. Sloterdijk, P. (2013) In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization.Polity Press.

11. [法] 布鲁诺·拉图尔,刘鹏、安涅思 译,《我们从未现代过》,苏州:苏州大学出版社,2010

12. Macfarlane, R. (2019)Underland: A Deep Time Journey. UK, Hamish Hamilton.

*文章发布于《普遍手册》公众号平台,2021

重誓 (2021)

文/陈萧伊

(一)

归来时,你最后一次听她说话,字字郑重,风里飘荡着那些带着某种音律的符节,可脑海里却没有任何画面或者事物,甚至没有留下一片落叶。但你清楚地知道,这是同一种语言,从婴儿时期你们牙牙学语时,就在模仿的声调。可你仍无法理解她到底说出了什么。你拥抱她时,轻轻拍背,时空里很静,像在几千米的山峰顶部,只有千万年前沉积的火山灰石,可厚雪覆盖了所有的砂砾,离得如此切近,但又在无法震动的真空之中。你们的面容冷峻着,谁也没有流泪,像是辨认出秋天的那个下午,鱼群在泥色的池塘里,全都静止不动。

她寄来的信件像在雨雪里裹过,粘连了半页连着信封,你小心翼翼地拆解,竟也撕裂了一片,无法分辨。她仍絮絮地述写:“…温柔的脸已不在,而我们是否能重回怀抱之中?有些念头,尽管他们仍在脑部燃烧,可我已经无法再辨认。旧居卧室,那盏衣柜上树立的木雕小人,绿漆脱落,可否替我寄来。昨夜里雪仍下个不停,那群鹮嘴鹬从黑夜里飞过,我竟看出了它们红色的喙,或许也是幻觉…”

寻找他们并不是一件易事,像捕食者追踪猎物,从最细微的草坝痕迹上斟酌。一开始,她去到荒原尽头最后的村落,再往前只有牧民零星的棚子。有人说他们只在冬天之前到来,带一些奇异珍贵的植物、牛羊和动物的皮毛进行交易,他们换取马匹、金属和药物。偶尔,有难产的女人,他们也会赶来村落,拜托村民送去附近镇上的医院。天色见晚,云层在头顶逐渐漆黑,她抬头闭眼,空气里飘荡着粉尘般的小雪落在脸上,带着一丝疲惫的无奈,她想着可这里四季如冬,季节与月份的刻度完全失效,荒野寂寥,自己应该去何处等待他们的冬季到来。

漫无目的地游荡过两年,往复地到来又离去,派来作为搭档的人也换了几波。时间变得空荡荡,但也并未令人失落,相比之下,本来也没有任何地方更充满期望。她无从得知那些道路通向何方,只是被切近的近景无穷地吸引,尽管视野里一成不变,并往往黯淡不清。她被拾到的时候,遭遇了无法预测的意外,一切都消融在白色的烈焰,失温而产生的灼热幻觉,仿佛身体在燃烧。但又实属一次自身完整的召回,那是在记忆刻录过的原点处,初生时第一次被母亲轻轻拥抱的温度。

(二)

这里的人应付重复且枯燥的工作已经非常自如,在铺满灰尘的室内来回走动,寂静可以吞噬掉全部的时间。而你是在什么时刻观察到她的不同,是一种动物的天真,或是隐秘的烦躁,还是她在茶歇间里,眼里闪着光说要寻找不在书写历史里的时间。她未曾讲述太多个人的过往,简历上付诸的时间并与这里的人无异。

只有一次,她被安排与你同行,对你来说,这仅又是枯燥并麻烦的例行旅程,一个季度之后,那些野外的红外相机能否被顺利取回也仍属未知。雨季之后的国道被冲毁到面目全非,越接近目的地,越是无路可走,她却带着贪婪般的久违欣喜。你头一回听到她提到父亲,幼年时,他们也这样驱车前往山野,压着干涸的河流,在飞溅的石头上往源头前行,伴随着随时陷车的危机,一路颠簸。

他们说嵡族的祖先是鸟类,栖息在险峰的岩石上,像候鸟一样,在广袤的荒原上迁徙,鲜有人能找寻到踪迹,荒原上风从四面八方而来,而他们将居住的地方命名为,风即将到达旅程的终点。醒来后,火光昏暗,有人影林立映照在岩壁上,她将手举到额头,手心向外示意着。这个时刻终于是到来了,耗尽了她所有对生命确凿的相信。她从档案里得知,他们的名字只有亲近的人才能讲出。于是,年轻的孩子遵从长者的意愿出了洞穴,久而未归,傍晚时,他带回来一株她从未见过的植物,他们对她示意,这就是你的名字。

时间久了,她逐渐可以通过学习他们的方式生活,度过日复一日却辽阔的每一天。 如何生火,如何采集植物,如何辨认动物的足迹,如何随着水源迁徙。族里的小孩们也不再害怕她,他们会偷偷放一些石化的骨头在她的帐篷前,当做礼物。他们的目光像动物,或许是没有经受过对于目光的规训,那种直接令她起初有些难堪。那群孩子里也有小女孩采摘来植物,与她交换了名字,那是一束白色垂坠的花朵,三五片花瓣包裹着里面沉甸甸的果实,花根处细细的绿枝却仍顽强地树立着。她用她自己的语言在心里默默念道,小空草。

她曾在一封来信里写过,这是一个不容许戏谑的世界,真挚却沉重,许多时刻危机四伏,但也令人轻松。因为生死契阔的重量被风雪消解,与曾久久依附在内部的绝望不同,是一种更旷阔的、更自由的无望。如果对世界的态度是存在相信的话,那我们充满金属机器的世界对于他们而言,从来都是不曾存在。我也无从得知,艰难的追寻后,他们是否是我的答案与真相。只是人生长在何处,似乎没有什么不同,自然的仁慈里从不存在对生命本身的夺取。在群山之巅,往日的时光恍如隔世,而今天走到这里,已是这一生之中最远的地方。

(三)

头发的生长速度变快了,乃至于她以为时间是在荒野里才加速的。嵡族人给她编了族人的头饰,··捡来了石子绑在头顶,他们告诉她,这是珠芽蓼的气味,走得再远,风也能像吹拂种子一样将你带回。再去往任何地方,耳旁只会响起风声,再从风声里去辨认树叶、石头与溪流的嘶鸣。她被教会了如何辨认群星,在蒿草疯长的地方,可以找到含铜的岩石,他们打磨成形,给她做成了弓箭头上的利器。时常,她在杜鹃花漫开的山坡上躺下,启示般的雪崩在梦里雷动,醒后总为梦中所见而困惑。时间能消融的事物真是无穷的吗,又是否能有什么可以被长久保存。

天晴的早晨,阵舞的飞鸟穿破云层,摇曳的草木闪闪发光。她盘腿趺坐在石块上,看着猎队出行,他们在坐骑的尾巴上绾起一个结子,以利途中战胜险阻。她总随着放牧的人们在山间,游荡时记录他们的语言,她时常为他们发出的奇异声响而惊诧,这听起来如石头在沉重滚动的低囔,是他们特殊的谣语。他们自称是给天上的神灵送去信件的民族,歌声里时常有悲鸣“那玛忡忡!”

有些夜晚,猎队的人们从远处归来,铜铃与厚鼓在暗中响起,众人逐渐围着篝火聚集,伴随着木柴噼里啪啦的微弱爆破声,长者出现,在嗡嗡的钵音里说起依拉的歌谣。这些并不能知晓的语言令她往往处于在半梦半醒之间,却总是做同样一个漫长的梦,在梦中,他们讲述经历无穷的饶迥,先祖跋山涉水,如何在黑夜里飞越大地来到这里。

风声依旧,寂静的声响悄然,

“天昏地暗的日子,

现在已经到来,

你死了你才去,

你去了你就回不来,

我指你的路到现在,

你要独自往前去,

去找你的祖先时,

请你不要抬头看,

直到那片古海子,

你就纵身跳进去,

那就是他们的领地,

就能与他们在一起(重新出世在人间)…”

嵡族人的世界里没有过多的词语,他们仅知晓太阳、月亮与星空,鸟兽植物与河流,每人身上带着属于亡灵的石头,他们知道岩石的家乡是何处,云朵从哪里展开。据说,别人都怕他们做梦的能力,梦里显现出预言,人们能从谣语里习得关于世界的真相。

“人永远在计算时间和位移,也由此形成图像,成为记忆。只是不能单单说为数据的一点,是从任何一点的回溯之中,像你曾形容过的,(?)扬起了尘埃,”抵达的信中她还在继续写,“…事事艰难,像敲不开的石窟。前些天的夜里,我梦见这些冰筑的房屋全部融化了,到处都是瀑布和水流。我在梦中寻找你,焦急着,还有船未开,你在哪里。”

很久之后再收到来信,她写在更远的时间之前,每一封信都像在与你告别。你感觉到,尽管那些爱与恨、失落或愉悦的情绪,也并未真实地回归身体,但真正穿过生命的时间,却以其有过的最美丽的形式,火焰与灰烬,从而留下痕迹。在这个相隔遥远,还有一些微光的下午,在堆积如山的文本里一抬头,你看见了她与古老、残破的荣光相认。

(四)

“山脉有其镇定的力量,把痛苦的碎片糅合并聚拢。 我开始能听到内部的声音,那些声响告诉我,任何一片大陆每时每刻都庞然静默地彼此远离,尽管语言会分岔,旧梦也将醒,但我们还是会一起变老。你相信这世间有你的神吗?我仍是相信…”

小空草消失的那个下午,她与其他人正在另一片草坝上看护要生产的母羊。大风从北方吹来,眼看着远处乌色的云层逐渐聚拢,又要下雪了。三天后,族中最年长的女性去世了。这一晚,火光把雪山映得通红,人声鼎沸,降神师的喝声,醉酒的歌唱,族人的泣语。那晚上的她发着高烧,看着火光里的人头攒动,更是幻梦一场。他们说要送她去山下,那里有医院。

几天之中,她随着嵡族人找遍了附近的草坝,最后请来了降神师。他吃喝够了,在火光幽暗处,念动咒语,浑身颤抖,就是表明知晓万物的神灵此刻降临了。在他面前,摆放着仪轨的法器,白色的石头,是神依附的所在,以及那碗映照着雪山的净水,犹如镜面,吟唱时,降神师聚神凝气盯住水面,那些过往的情景,都将在水中一一显像。念动谣语的人,只是将水中的所见如实道出。最后他说,她被山神藏了起来。

那个夜里,漫天的鹅毛雪,在火光里飘落。暴雪袭来,她在焦灼与干渴之间,听到山谷里响起振翅的响动。小空草头顶的石头伴着雪峰在她眼前浮现,夜色里的贴地而过的云朵于风中百般变化,狂风滚动如惊雷,长者在古老的海子上吹响了海螺,那无法描述的乐响彻底地穿透了她。从前夜到天明,第二天的太阳从雪峰上升起时,山谷里的迷雾还未退,雪峰被朝霞映照成粉红色。嵡族人随着她的梦在黑暗里前行,爬过了一座又一座山峰的垭口,最后找到小空草时,她熟睡在茫茫雪原上。

她再次感受到失温般的幻觉,那些层层叠叠的脸一个个出现,过往的旧居在结成霜的眼泪中瓦解,如果说我们降生其中,而命运是不得不,是学会在受苦的时候仍然相拥吗。天亮后,归来的人们从雪地上抱住了她,长者将斑驳的手覆盖在她的眼睛上,向她表示,我们都是勇敢且顽强的生命,时间穿过一切事物,或许并不包括我们,即便老去,但仍会在死亡时阵舞。你可凝视头顶的群星,整个宇宙都在陨落,但没有任何事物会真正消失。她在惊动之中看见,那些七百万年间逐渐上升的山脉。

她随着他们念着,

“你的眼,你的口,你的心。”

“我的眼,我的口,我的心。”

他们每一个人抚摸过她的双眼,温度各异的手掌,她也竟然能够分辨了。世界竟然可以从这么简单的构成里去区分,未料想过,就这样安然闭上双眼。他们就像一盏盏太阳,从面前斗转移动,就此被照亮了。

清醒后再次睁开眼,她如常一般说话,却在风中发出鸟类的啼声。突然间像洪水一样倾述,十分平静,又十分汹涌,无可逆的生命里的爱与痛苦,绵长的惶恐与寂静,在激荡的记忆里全部震碎,此刻的大地将人们紧紧连接在了一起,与世界亲密。这一刻,用语言交换了语言,从此迤逦的世界里,她感受到出生之前的自由。

(五)

依旧是阴天,窗外传来轰隆的声音。你翻开书,看到诗句“生命像是宇宙的异物,或者污秽,我不喜欢自己。”眼泪大片地涌出,怎么都停不下来。这阵巨浪无端而起,心中悲恸寻不见来处。你仍旧收到她从遥远地方寄来的信,更不成章节的文字。遗忘究竟如何被构建,还是被生成?还是终究就是被遗忘如此简单且纯粹的答案。

尽管事事艰难,但歌谣漫长。他们说要走了,季节已到,河流也在迁徙,太阳指向了新的方向。告别时,他们剪下了一截头发,燃烬在火堆之中,而她仿佛只是见识了一场暴雪,将自身覆盖,冻化成石。他们带着她,闭着双眼,抚摸了每一个人的面容。而她已经知晓这种谣语,音律并不受山峰的阻隔,它朝向天空。他们的谣语里仍保存着所有山河的名字,尽管一百年后我们都会丢失。

在此之后,没有人再见过他们,似乎只存在她的梦或者幻觉里,她仍然在头顶绑着石子。研究所里有这样一份记叙不详的档案,但他们说她疯掉了,不足为信。存在那样一个奇异的族群,围绕着古老的海子在飞行,春天时,他们会降落在冰雪正融化的湖面上。脆蓝色的冰层下面,会发出深邃而鼓动般的鸣响,那份遥远而令身体颤栗的声音,听过一次之后,人就无法忘掉了。

某一刻起,语言分岔了,枯萎的人不值得再述说。最后,你是她在世上唯一的朋友,这是事实,一个能知晓你我真正来自何处的人。此后很多年的静默里,你仍能记起,临走时,她找来了一张毯子,卷起来背到身上,说去哪里都带着它。在野外寻一处荒地,傍晚摊开,将篝火一升,哪里也都可以成为家。

*发布于假杂志/ JIAZHAZHI公众号平台

2020/5

争执:陈萧伊个展

STREIT:Xiaoyi Chen

展览时间 Time

2020.05.23 - 08.30

展厅 Exhibition Hall

Chengdu Contemporary Image Museum (F)

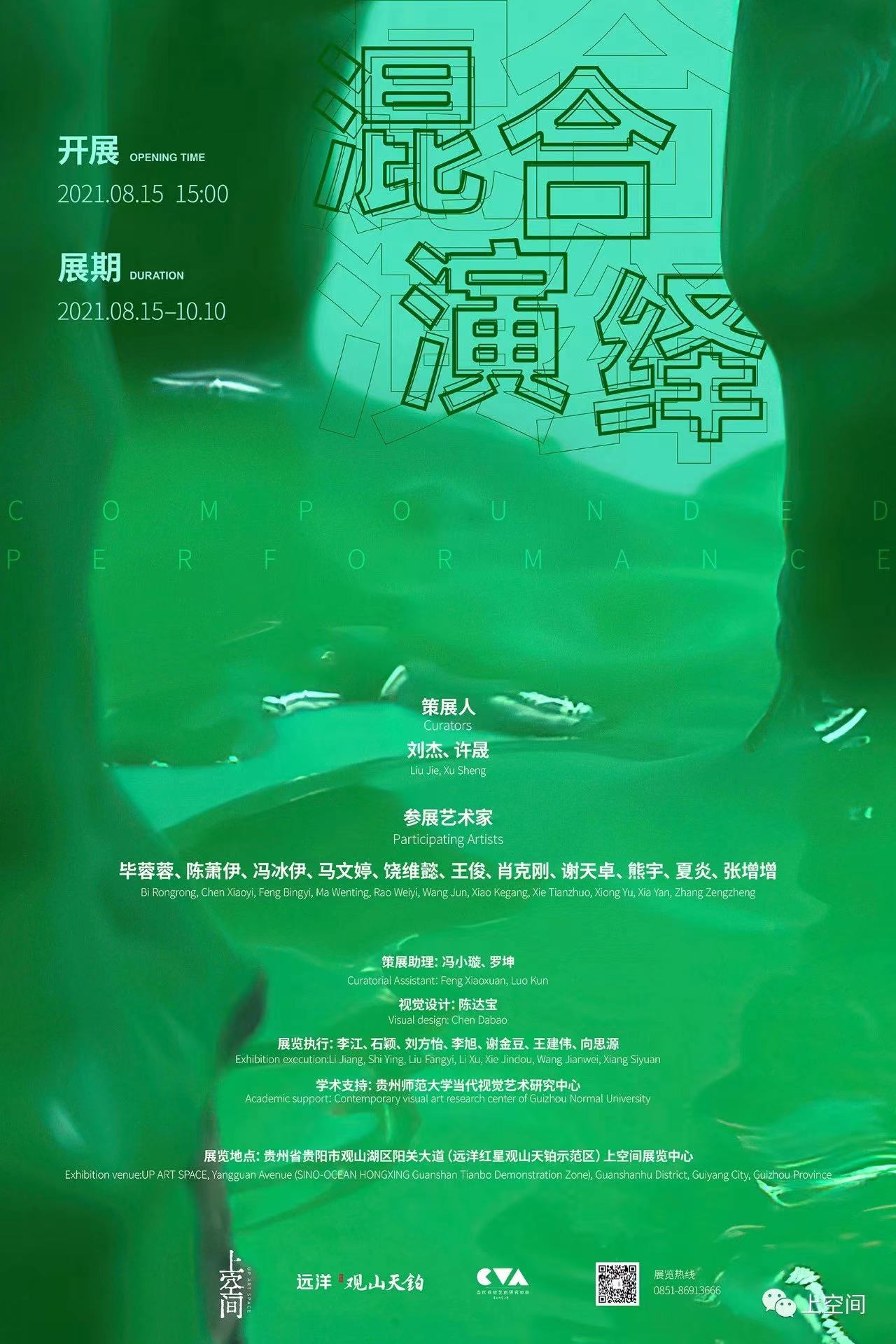

“一切坚固的东西都烟消云散了”,这并非突发于当下,而是长久地藏匿于我们曾确信的过往之中。如同对世界的坚信,经验中的物质是及其稳固的存在,对物质意义的把握来源于语言,它似乎掌握了阐释的事物属性的决定权,语言与世界相互交换,直到它耗尽自身的意义。陈萧伊着迷于物质的游移与临界状态,它无法被语言所把握,并持续地游移于动态之中。当阐释与度量的可能被松动,“争执”就此产生。

“争执”并非语言的敌对,而是物质本身的溢出状态。陈萧伊建构了一种非日常状态——某种处于渐变的,隐匿的,稍纵即逝的悬浮状态。在这种日常经验之外构成的空间中,矿石,晨昏线,水与冰,泡沫..具象物质将从定义自身的意义中逃逸,在时间里重新曝光,它们变成了个体重新连接世界的碎片与星尘,重构了当下身体与空间的关系。这些图像来自于对“再现世界”的怀疑,那些坚信之存在从一种固化状态中瓦解出来。如果曾有过坚固之物,或许那也是来自于热切信念的投射,我们从未处于能称得上“坚固”的世界之中。

此刻,重新站在支离破碎的场景里,唯一的真诚不过是去凝视那些悬浮之物,而非将它们交付给阐释。当形象被剥离,物质图像建构了呈现“临界”状态的暧昧空间。它们敞开,并等待还能够被溢出的发生。(作者/芮兰馨)

“All that is solid melts into air”. Instead of being an abrupt episode in this moment, it is tucked away in the past we used to be convinced of. Like the conviction of the world, the material in experience serves its solid existence, while the grasp of materialistic meaning stems from language, which seems to rule the interpretation of everything’s attributes. Language interchanges with the world until it exhausts its own meaning. Chen Xiaoyi is obsessed with the wandering and critical state of material, which, beyond the realm of language, keeps wandering everywhere. When the possibility of interpretation and metrics loosens, "dispute" arises.

"Dispute" is not the hostility of language, but the overflow state of material itself. Chen Xiaoyi constructs a kind of non-routine state- a gradual, covert and transient state of suspension. In such space transcending our daily experience, ores, circle of illumination, water and ice, foam... Concrete matters will escape from the meaning of their own definition and be re-exposed in time. Having turned into fragments and stardust of individuals reconnecting to the world, they reconstruct the relationship between the body and the space at present. Deriving from the doubt to "reproduce the world”, these images disintegrate existing convictions from a solidified state, which, if any, is also probably a projection of fervent belief as we have never been in a world that can be justified as "solid".

At this moment, standing in the fragmented scene again, the only sincerity is but a gaze at the suspended matters rather than handing them over for interpretation. When images are stripped off, material graphics have constructed an ambiguous space which presents the critical state. It opens up and awaits the overflow to happen.

Text/ Lanxin Rui

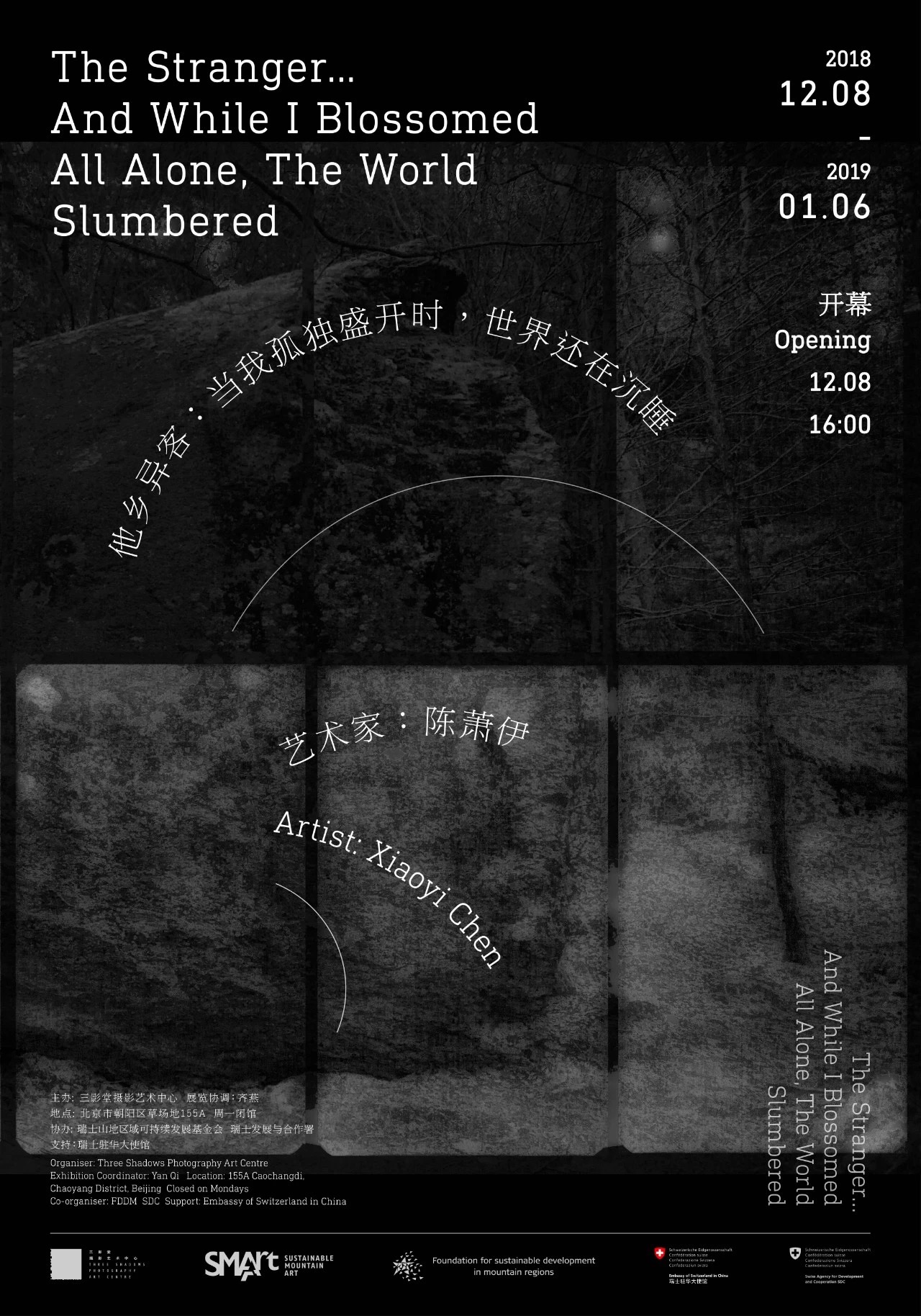

2018/12

Works of “The Stranger: When I blossomed all alone, the world slumbered” were finished during my residency in the SMArt program from February to May this year. It is the most authentic part I felt during my stay in Switzerland. In this September, I had a solo exhibition at the local Crochetan Theatre in Monthey, Switzerland. I also participated in the Festival Vevey Images. I am very happy to be able to present this new series at Three Shadows by the end of the year.

This exhibition fulfilled my expectations of this project and expressed the most authentic part I felt during my stay in Switzerland. Glacial erratics are the rocks that are brought to various places when the glaciers are degraded. They are incompatible with the geographical environment, where they have been left for thousands of years. I read in a novel when the main characters encountered these glacial erratics , they said that they would send it back to its hometown where glaciers are disappearing thousands of miles away. The text is very touching, so I named this exhibition as “The Stranger”. Rest of the name "When I blossomed all alone, the world slumbered” is from a verse of German poet Freidrick Holderlin, written in his tragedy "The Death of Empedocles” in 1798, The story is about philosopher Empedocles jumping into the crater of Volcano Etna in the Ancient Greece. This verse allows me to imagine things I’m not able to see - the sight of the erratics in the process of migration. This remoteness surpassed the time I have experienced. It reminds me of Martin Heidegger's writing, "Stone is the pain itself, because the stone always tends to the earth and pays attention to the person who will ultimately die." So my own creation made me understand that in all distant time and space, the essence of life and existence is much stronger than anything I know. I am very grateful to have such a wonderful journey to explore things like this.

Spring Journal 12 - the last notes

2018/9/24 月亮

2017年末,在罗马做的关于月亮的作品《where we met》,循环升落中的月亮点亮整个充满反光物质的空间,又逐渐熄灭,用这样的方式去作为共时性的一种验证。在光线的无限分离与聚合里,一起去共同经验那样一种燃烧着的可被看见/以为在场,却永触不可及/缺席的事物。而这循环往复的月亮,正是海德格尔所形容的那种保持着黑暗的光明,而非单纯的一片光明。

一块不发光的石头,反射光。而月亮的阴晴圆缺,只是叙事方式的不同而已。在这个展览里,我邀请了一位意大利话剧女演员,合作了一个心碎电话,从许多女性主义的文本中抽出碎片揉在一起,用那种隐蔽不见从内部发出,纯粹女性才独有的,强烈的,歇斯底里的威力,说尽了人间事,爱与告别,衰老和困惑,还有活着这件事情。这个声音的小装置取名为“I will never speak to god again”, 是关于女诗人Sylvia Plath的故事,她幼年时父亲去世,别人问她何以能理解生老病死?她回答了这句,”I will never speak to god again.”

那趟旅程,我携带了许多旧挂历,种种过去的时间去到了罗马。在展览之前,把旧日历折成一艘艘纸船,敷上银箔,驶向无数个升起而又落下的月亮,果真就像那句诗篇所描述的“when one burns one’s boat, what a very nice fire it makes.” 展览当夜,我发消息给同样喜爱这诗的朋友,告诉她我在现实里看见自己的梦了,并说起关于这句诗的疑惑,发现在大部分的版本里都使用的是“bridge”,而不是“boat”。第二天醒来,收到朋友的回复,她说,“桥是属于很多人的,而船只属于一个人。”

天涯共此时,而爱是隽永,这大概就是月亮教会我的事。

︎ Where we met 2017

2018/4/23 大地

四月的这天早上,在晨光里从山中返回,火车穿越峡谷,在满眼发着光的绿色里睡着了。半梦半醒里,我拿着手机写下,“春天到来,帮山崖隐藏了断裂的伤口。因缘生灭的变幻,是衣裳附着在某种永恒不动的事物之上。而这坚实不变幻的事物,就是大地本身。”

2018/3/27 愿望

愿望与愿望实现之间流逝的时间,是可以让一个人变成另一个人的。 在山里这些独自一人的日日夜夜里,迫使你睁开了眼,在重新展开的人生里,你才看见这已知的界限。那团已经熄灭的火,已经守到火星都被黑夜覆没了,就像波尔莱尔的绳子所讲的,火光暗然时,于是幻觉也随之消失了,事物本身的样子重新在你眼中显现,而愉悦的惊奇感最终取代了粉碎性的阵痛。该起身启程了,黑夜已过。

就是这样,在有些事情终了的时刻,你会在脑海中听见无名处敲响的钟声。你乘船渡河,然后烧掉了自己船,站在此处感叹这火光多么。

“when one burns one’s boat, what a nice fire it makes.”

2018/3/12 戒指

夜晚失眠,辗转到半夜三点浅浅入睡,又在五点醒来,赶火车和巴士去了要徒步的雪山下。

Sarah在村子的巴士站接我,牵着只毛发厚重的牧羊犬。雪在地上不知积了多深,山里有风,云层飞速飘过。视野里除了山间的木屋,枯树,以及一些露出局部的巨大岩石,就剩白茫茫一片了,而我们要去的冰洞就在连绵的雪山峡谷的最深处。

她住在这个村子好些年,她指给我看半山腰的一个小木屋,“看,就那里,被雪盖住了房顶,但露出了一个角。”

庞然无声,在冰洞外的那片雪峰上,这个词就冒了出来,更多却是无法形容。她的牧羊犬轻车熟路地先滑进了冰洞,接着我们也进去了,冰洞的拱顶很高,却不深,她说每一年这里都不一样,前些年还有近百米,可现在通向深处的路已被坍塌的冰块封住。

在洞中,我们跨过一片碎石,走到了溪水源头。尽头处已被从顶层坍塌的冰块堵住,只有融化的溪水不歇地流淌。Sarah的狗把石头咬了起来放在我们脚边,希望能陪它玩耍。那时正是正午,我们经过一整个上午已经十分疲惫,分别坐在石头上休息,没有人说话。

冰洞寂静,只有两个人和一只狗的呼吸,哗哗的流水声。淡蓝色的拱顶反着流光,无数的裂痕在内部散开,我们如同置身于某种外星生物的体内,观察着它的血管。像《约拿记》的篇章,在鲸鱼的腹中。

她突然指着溪水的源头抿嘴笑了笑,说,“我的堂妹在一两年前,突然结束了婚姻。生命就像打开了某种致命的缺口,她沉浸在悲伤里。于是去年冬天,我就带着她来爬这个雪山,就在这里。”她指着溪水的源头——那被封住的洞口说,“她到这里来,脱下那枚多年的婚戒,狠狠地扔了进去,发誓就此彻底告别过去。结果,你知道最戏剧的是什么吗?到了年底,居然有人在山下的浅滩上,无意中捡到了这枚戒指,附近村子就开始相继用广播播报寻人。这枚戒指上刻着她的名字,所以当我得知时,就知道是她扔向冰川的那一枚了。”

她顿了顿接着说,“虽然我不明白命运到底是否给予了某种暗示,但真的是一件奇妙的事,不是吗?”她笑着耸耸肩。这时下一拨的徒步者似乎抵达了洞口,气息涌动逐渐热闹,我们站起来拍了拍屁股上的沙砾,走了出去。

我站在洞口前最后一次回望,从远处看来,那堆前些日子里跌落的冰块如同巨人的尸骨,在指向某种终极的景象里,庞然无声。

庞然无声。

2018/3/8 词汇与 眼中记忆中听说的那个世界

世界的构成——那些天里,吃饭,喝水,散步以及在火车上度过的不少时间,她一直没停下来思考。她有时候想到自然界里存在的物质,风起云涌,石头与海浪,还有光。还有的时候,她脑子里会出现她的母亲,养了几年的那只胖乎乎的灰猫,还有些别的人,以及那些已经没有在这个世界上的人,这是世界吗,她想。或者是那些相伴她度过许多孤独时光的老伙伴们,英国,美国,欧洲大陆或者拉美的作家们,诗人,还有她一直沉迷的艺术,层出不穷的艺术家与作品,让她的研究似乎一直看不到头。她后来发现好的艺术家使用巧劲,却始终虚无,世界仍就无法被告知,这样一种通向世界的途径就使她迷茫了。在那样的时刻,她在一度恐慌里,曾经历了真切的,不由自主地呼吸,擂鼓般的心跳,戏剧化的体温,还有试图保持清醒的头脑。如果说身体的器官与机能运作是世界的某种基础,那她经受起伏剧烈的情绪时,也有过抛弃自己的生命的念头,也有在某一个瞬间里生命成为不可承受之物,她想,世界的完蛋是多么轻而易举的呀。

如果把世界分类是无穷无尽,那构成也是无穷尽的吗,但凡事或许有一些限度,有轻重,有分别。在脑海中的记忆基础,生命中有过浓重的痕迹的部分,试图在气味里去追寻的时光流逝,他们都在哪呢。